–ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η

–ö–Μ―É–± –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―É

–£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É 8 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –ö–Μ―É–± –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –Η–Φ. –£.–ê. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―Ü–Ψ–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É.

–ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η―²–Ψ–≥–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –£–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η (–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ –î.–ê. –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤) –Η –ü–Β―Ä–Β―è―¹–Μ–Α–≤–Μ―¨-–†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η (–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ –ü.–Γ. –ö–Η―Ä–Β–Β–≤) –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Β 2025 –≥. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι.

–½–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Μ―É–±–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –≤ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Η–Φ. –ê.–‰. –Γ–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―΄–Ϋ–Α (―É–Μ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Α―è, –¥. 24/42). –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤ 15:00.

–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –î.–‰. –‰–Μ–Ψ–≤–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –€.–ö. –¦―é–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ

29 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2025 –≥. –≤ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê.–‰. –Γ–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―΄–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α XI –€–Β–Ε―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –î.–‰. –‰–Μ–Ψ–≤–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –€.–ö. –¦―é–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ.

«–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è» –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β ―¹ 2002 –≥. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ –Η –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Η–Μ–Η–Α–Μ –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄. –£–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Ϋ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ – –î.–‰. –‰–Μ–Ψ–≤–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –€.–ö. –¦―é–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α―²–Ψ –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η –≤ 1990-–Β –≥–≥. –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹ –Ϋ―É–Μ―è.

–†―è–Ζ–Α–Ϋ―¨ – –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≥–¥–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è –¥–≤―É―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―É –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.

–£ 2007 –≥. –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α ―¹―²–Α―²―É―¹ –Φ–Β–Ε―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Φ―É–Ζ–Β―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―²–Α―²–Β–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ «–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Ι».

–£ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –Θ―³―΄, –¦–Η–Ω–Β―Ü–Κ–Α, –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ψ–Ϋ–Μ–Α–Ι–Ϋ-–Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―é –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ–Η.

–£ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―Ä―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: –†–‰–ê–€–½, –™–ê–†–û, –†–™–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ.–ê. –ï―¹–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, –†–‰–†–û.

–Γ–Ω–Η―¹–Ψ–Κ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι:

1. –†–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η;

2. –ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –û―Ä–≥–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –ï.–£. –ß―É–Φ–Η―΅–Β–≤–Α;

3. –£―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –¦.–£. –ß–Β–Κ―É―Ä–Η–Ϋ–Α;

4. –£―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ.–Η.–Ϋ. –£.–ù. –Λ–Β―à–Κ–Η–Ϋ–Α, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –Η–Ζ –Θ―³―΄;

5 –Η 6. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η.

–ù–û–ß–§ –‰–Γ–ö–Θ–Γ–Γ–Δ–£ 2025

3 –ù–û–·–ë–†–· –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β–Φ ―Ä―è–Ζ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ¬Ϊ–ù–Ψ―΅―¨ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤¬Μ –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Β. –Δ–Β–Φ–Α –Α–Κ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–£ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä βÄ™ ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α!¬Μ

–€–Θ–½–ï–ô–ù–Ϊ–ô –Π–ï–ù–Δ–† –Ϋ–Α ―É–Μ. –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, 22 –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ 17:00 –¥–Ψ 21:00.

–Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–Μ–Β―² – 500 β²Ϋ

–î–Μ―è –≤–Α―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η, –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤, –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Α―³–Β.

–≠–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―΄:

- «–î–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç―Ä―΄»

- «–Γ―Ä–Β–¥–Α –Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è»

- «–£–Ϋ–Β –½–Β–Φ–Μ–Η»

- «–½–Α ―²―΄―¹―è―΅–Η –Μ–Β―² –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹»

- –î–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä «–ê–Ζ―ä –Β―¹–Φ―¨»

–£―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η:

- «–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ξ–≤–Ψ―â–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è: –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α». –‰–Ζ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤

- «–€–Α–Ι―è –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è. –ü–Ψ–Μ―é―¹ –Φ–Α–≥–Η–Η». –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Η–Φ. –ê.–ê. –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ–Α, –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α

- «–½–Ϋ–Α–Ι –Φ–Β―Ä―É!». –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι, –≥. –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α

- «–£–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Κ –ü–Ψ–±–Β–¥–Β!». –‰–Ζ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α

–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α

- 17:00-18:00. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―è «–î–û–€–‰–ù–ê–ù–Δ–ê», –≥. –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¨

- 19:30-20:30. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―³–Ψ–Μ–Κ-―Ä–Ψ–Κ-–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ «–£–Β―΅―ë―Ä–Κ–Α», –≥. –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¨

- 17:00. –ö―É―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è –Ω–Ψ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β «–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ξ–≤–Ψ―â–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è: –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α». –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ê.–‰. –Γ–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―΄–Ϋ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α

- 17:30, 18:30, 19:30, 20:30. –€–Η–Ϋ–Η-―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η «–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β» (–Ω–Ψ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β «–£–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Κ –ü–Ψ–±–Β–¥–Β!»)

- 18:30, 20:00. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α «–£–Β―¹–Ψ–≤―â–Η–Κ». –ü–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ ―¹–Β–Α–Ϋ―¹–Ψ–Φ – ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ (–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ζ–Α–Μ)

–î–û–ü–û–¦–ù–‰–Δ–ï–¦–§–ù–Ϊ–ï –Θ–Γ–¦–Θ–™–‰

- 18:30, 19:30. –€–Α―¹―²–Β―Ä-–Κ–Μ–Α―¹―¹ –ê–Ϋ–Ϋ―΄ –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –ê–Κ–≤–Α―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Α «–ë–Α–Μ–Β―², –±–Α–Μ–Β―², –±–Α–Μ–Β―²...». –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 10 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 400 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²

–ü–¦–ê–ù–ï–Δ–ê–†–‰–ô

- 17:00. –£–Ϋ–Β–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η―Ä―΄. –ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄» 12+

- 18:00. «–€–Η―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ» 12+

- 19:00. «–Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤» 12+

- 20:00. «–Γ–≤–Β―Ä―Ö–Φ–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥―΄―Ä―΄. –û―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ» 12+

–Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 300 ―Ä. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²

- 18:30, 19:30. –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Κ―É–Μ–Η―¹―¨–Β. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ―É–Ζ–Β―è. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α–≤–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―Ü–Η–Η –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –†–Η―³―³–Β–Μ―¨. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 8 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 250 ―Ä. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²

- 19:00, 20:00. –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Κ―É–Μ–Η―¹―¨–Β. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ–Β―è. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Α―è –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Ψ–Ι –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Α―è. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 8 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 250 ―Ä. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²

–î–£–û–†–ï–Π –û–¦–ï–™–ê / –†–·–½–ê–ù–Γ–ö–‰–ô –ö–†–ï–€–¦–§

- –û―²–Κ―Ä―΄―²–Α –¥–Μ―è –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α «–†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Φ–Μ―¨ – –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Η–Μ―΄»

- 17:30, 18:30. –û–±–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è «–ê―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―¨ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Μ―è». –Γ–±–Ψ―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤ –Κ–Α―¹―¹–Β –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –û–Μ–Β–≥–Α. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 350 ―Ä. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²

–€–Θ–½–ï–ô–ù–Ϊ–ô –Π–ï–ù–Δ–† –‰–€. –ê.–‰. –Γ–û–¦–•–ï–ù–‰–Π–Ϊ–ù–ê / ―É–Μ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Α―è, –¥. 24/42

- –Γ 17:00 –¥–Ψ 21:00 –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –¥–Μ―è –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è

- 19:30. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―¨ Inter Notas. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 300 ―Ä.

–Π–ù–Δ–‰ / ―É–Μ. –ö―Ä―É–Ω―¹–Κ–Ψ–Ι, –¥. 17

- –Γ 14:00 –¥–Ψ 21:00 –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –¥–Μ―è –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è. –£―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η: «–™―Ä–Α–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ―Ä―É–¥. –Δ–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ», «–ü–Β―Ä–Β―è―¹–Μ–Α–≤–Μ―¨ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –ê―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Ι–Ϋ―΄»

- 15:00, 17:00. –ö―É―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ω–Ψ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β «–™―Ä–Α–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ―Ä―É–¥. –Δ–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ»

- 17:00. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α

–ê–£–Δ–û–†–Γ–ö–‰–ï –≠–ö–Γ–ö–Θ–†–Γ–‰–‰

- 17:30, 19:30. «–ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η». –ê–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ. –Η. –Ϋ., ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –ö―É―¹–Ψ–≤–Α. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 450 ―Ä. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―² –€–Β―¹―²–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Β―²―¹―è

- 19:00. «–€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ». –ü–Β―à–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ. –Η. –Ϋ., –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ, –Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –™–ê–†–û –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤. –Γ―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ – 450 ―Ä. –ö―É–Ω–Η―²―¨ –±–Η–Μ–Β―² –Γ–±–Ψ―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―É –Κ–Α―¹―¹―΄ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –†–‰–ê–€–½, –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è, 22

*–£ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.

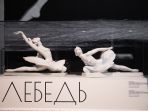

¬Ϊ–ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è. –ü–Ψ–Μ―é―¹ –Φ–Α–≥–Η–Η¬Μ –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η: –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―¹–Β―Ä–Η―é –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι

28 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –≤ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Μ–Α―Ö –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―É―é –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É –Η–Ζ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ¬Ϊ–ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è. –ü–Ψ–Μ―é―¹ –Φ–Α–≥–Η–Η¬Μ, –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–Α–Ι–Η –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄ –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η―Ö –±–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ϋ XX –≤–Β–Κ–Α. –£―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ―É–Β―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ¬Ϊ–Γ–Β–Φ―¨―è¬Μ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.

«–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Μ–Η–¥–Β―Ä–Ψ–Φ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι. –ë–Ψ–Μ–Β–Β 14 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ – –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄ – –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α―Ö ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ ―²―Ä―ë―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö ―¹–≤–Β―²–Α: –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β, –ê–Ζ–Η–Η –Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β, –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―è –Φ―É–Ζ–Β–Η, ―²–Β–Α―²―Ä―΄ –Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι. –ö―É–Μ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α «–€–Α–Ι―è –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è. –ü–Ψ–Μ―é―¹ –Φ–Α–≥–Η–Η» –≤ –ü–Β–Κ–Η–Ϋ–Β. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é –≥–Μ–Α–≤―É –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –ü–Α–≤–Μ–Α –€–Α–Μ–Κ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―É –Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –û–Μ–Β–≥–Α –†–Ψ–±–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –ù–Α―à–Β –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨―¹―è: –≤ 2027 –≥–Ψ–¥―É, –Κ 240-–Μ–Β―²–Η―é –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –¥―Ä–Α–Φ―΄, –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö ―³–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α «–ù–Ψ–≤―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α»», – ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –ö―Ä–Η―¹―²–Η–Ϋ–Α –Δ―Ä―É–±–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α.

«–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨ –Μ―É―΅―à–Η–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α, –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι, – –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―ç―²–Ψ―² –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ε–¥―ë―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―É―¹–Ω–Β―Ö. –î–Μ―è ―Ä―è–Ζ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β―ë ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Φ―É―é –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨», – –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Α–Μ–Κ–Ψ–≤.

–°–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―é –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι – ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ–Φ―É, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–Φ―É –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. –ï–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ – ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Α, –≥–¥–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Α ―²–Α–Ϋ–Β―Ü ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η.

«–£ –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –€–Α–Ι–Β –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–≤―à–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Α –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α, –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Β―²–Α. –£―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü. –Θ―¹–Ω–Β–Ι―²–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Β–Β–Η, –≥―É–Μ―è―è ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–≤, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ϋ―΄», – –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –û–Μ–Β–≥ –†–Ψ–±–Η–Ϋ–Ψ–≤.

–®–Β―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―² –Κ–Μ―é―΅–Β–≤―΄–Β ―ç―²–Α–Ω―΄ –Β–Β –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ –Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―é―² –±–Ψ–Μ–Β–Β 200 ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–≤: ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ―΄, –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –€. –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι, –Α―³–Η―à–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Β―ë ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Η―Ä―É – –Ψ―² –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Α –¥–Ψ –Δ–Ψ–Κ–Η–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Η–Ζ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–≤ –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è.

–ü–Ψ―΅―²–Η –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –€–Α–Ι―è –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –≤ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β – –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Η–Μ–Α –Β–Β –±–Β–Ζ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α –Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΄, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Β―²–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α –≤–Β–¥―É―â–Η–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≤ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―à–Η―Ö –Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é ―¹–Μ–Α–≤―É –Η –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ –Β―ë –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è. –ù–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―É –Β–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–≤ – –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΄ –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –≤ –±–Α–Μ–Β―²–Α―Ö «–¦–Β–±–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ», «–ö–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ-―¹―é–Η―²–Α», «–î–Ψ–Ϋ –ö–Η―Ö–Ψ―²», «–¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α –Ψ –Μ―é–±–≤–Η», «–ê–Ϋ–Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α», «–ë–Ψ–Μ–Β―Ä–Ψ» –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö.

–½–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤―É―é ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –€–Α–Ι―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤, –¥–Η–Ζ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –¥–Μ―è –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ―É―é –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Η–Μ―è – –Ψ–Ϋ–Α –¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–¥―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ―É―²―é―Ä―¨–Β –‰–≤ –Γ–Β–Ϋ-–¦–Ψ―Ä–Α–Ϋ, –ü―¨–Β―Ä –ö–Α―Ä–¥–Β–Ϋ –Η –•–Α–Ϋ-–ü–Ψ–Μ―¨ –™–Ψ―²―¨–Β, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Φ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –€–Α–Ι–Η –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β –Κ–Α–Κ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΄, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –¥–Μ―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Α. –ù–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―² –ü―¨–Β―Ä–Α –ö–Α―Ä–¥–Β–Ϋ–Α – –Ψ―² –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄―Ö ―à–Μ―è–Ω –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―²―¨―è –¥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –±–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤ «–î–Α–Φ–Α ―¹ ―¹–Ψ–±–Α―΅–Κ–Ψ–Ι», «–ß–Α–Ι–Κ–Α» –Η «–Λ–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―è».

–Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―à–Β–¥–Β–≤―Ä―΄ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α – –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ü–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –£–Η―Ä―¹–Α–Μ–Α–¥–Ζ–Β –¥–Μ―è –±–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤ «–Γ–Ω―è―â–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α» –Η «–•–Α―Ä-–Ω―²–Η―Ü–Α», –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ –¦–Β–¥―΄ –Η–Ζ –±–Α–Μ–Β―²–Α –€–Ψ―Ä–Η―¹–Α –ë–Β–Ε–Α―Ä–Α. –≠―²–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΄ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ―É―é –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι – –Ψ―² ―É―²–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Η –¥–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι.

–û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ ―¹–Ψ―é–Ζ―É –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Α –©–Β–¥―Ä–Η–Ϋ–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η 57 –Μ–Β―², ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―è―Ä–Κ–Η―Ö ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥―É―ç―²–Ψ–≤ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α. –£ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Ι, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ―²–Ψ–Α―Ä―Ö–Η–≤, –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η –Ω–Α―Ä―²–Η―²―É―Ä –Η –Α―³–Η―à–Η –Κ –Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Μ–Β―²–Α–Φ — «–ö–Ψ–Ϋ―ë–Κ-–™–Ψ―Ä–±―É–Ϋ–Ψ–Κ», «–ê–Ϋ–Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α». –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 2022 –≥–Ψ–¥–Α –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ –©–Β–¥―Ä–Η–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –≤ –¥–Α―Ä –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ζ–Β―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –€–Α–Ι–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι. –û―¹–Ψ–±―΄–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≥–Α―Ä–Ϋ–Η―²―É―Ä, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄. –Θ–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä―¨–Β―Ä–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Β―² ―²–Β–Ω–Μ―É―é, –Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―è –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ϋ―΄.

–½–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Η―Ö––€–Β―¹―¹–Β―Ä–Β―Ä–Ψ–≤ – ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≥–¥–Β ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―², –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤―É –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―²–Β–Α―²―Ä―É ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι.

–û―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Η–Κ–Μ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ 100-–Μ–Β―²–Η―é –€–Α–Ι–Η –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄ –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η – –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―² –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Κ ―³–Β–Ϋ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―É –€–Α–Ι–Η –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι, ―΅―¨–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è―²―¨ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β.

–£―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α «–ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Α―è. –ü–Ψ–Μ―é―¹ –Φ–Α–≥–Η–Η» –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β-–Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Β ―¹ 28 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ω–Ψ 23 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2025 –≥–Ψ–¥–Α. 6+

–Γ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è

–ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ 29 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1894 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Φ–Β―Ü–Β–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―΄–Φ (1865–1929). –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Λ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Φ―É–Ζ–Β―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ –Ϋ–Α –ü–Α–≤–Β–Μ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –Φ―É–Μ―¨―²–Η–Φ–Β–¥–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄.

–ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι– –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Ω–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Φ―É ―³–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –™–‰–€ –Η –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α. –ë–Ψ–Μ–Β–Β 1,5 –Φ–Μ–Ϋ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Ψ–≤ –≤ 19 –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α―Ö –Η –≤ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ö –Φ―É–Ζ–Β―è – ―ç―²–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι, ―ç―¹–Κ–Η–Ζ―΄ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Ψ–≤ –Η –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―¹―Ü–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ―΄ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ––Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Η –Α―³–Η―à–Η ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –Η ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―É―¹–Α–¥―¨–±–Α –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 6 –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Κ–Α–Κ –Η 10 ―³–Η–Μ–Η–Α–Μ–Ψ–≤: 3 –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Α (–ê.–ù. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –€.–ù. –ï―Ä–Φ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –€.–Γ. –©–Β–Ω–Κ–Η–Ϋ–Α), 5 –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤-–Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä (–£―¹.–≠. –€–Β–Ι–Β―Ä―Ö–Ψ–Μ―¨–¥–Α, –™.–Γ. –Θ–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –€.–€. –ü–Μ–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι, –£.–ù. –ü–Μ―É―΅–Β–Κ–Α, –Α–Κ―²―ë―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –€.–£., –ê.–ê. –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö – –ê.–Γ. –€–Β–Ϋ–Α–Κ–Β―Ä–Α), –Φ―É–Ζ–Β–Ι-–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –î.–¦. –ë–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ―É–Ζ–Β–Ι-―¹―²―É–¥–Η―è –†–Α–¥–Η–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α. –£ 2017 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è ―³–Η–Μ–Η–Α–Μ –Φ―É–Ζ–Β―è –≤ –½–Α―Ä–Α–Ι―¹–Κ–Β – –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –ë–Α―Ö―Ä―É―à–Η–Ϋ―΄―Ö. –£ 2021 –≥–Ψ–¥―É –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ–Β –≤ –Δ―É–Μ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤.

200 –Μ–Β―² ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è, –±–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω–Η―¹―Ü–Α, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α (1825-1893), ―É―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ―Ü–Α –≥. –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨, ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β―Ü. –û–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 16 (28) –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1825 –≥. –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η, –≤ –Κ―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –ï–≥–Ψ –¥–Β–¥, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ, –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¨ –Η–Ζ –ï–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Β–Ζ–¥–Α.

–Γ―É–¥―¨–±–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è: –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ –Η –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―²―Ü–Α. –û–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β: ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η –Κ―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―É –ë–Ψ–Ε–Η―é, –Ψ―Ä―³–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η–Κ–Β, –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Β –Η –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η.

–Γ 14 –Μ–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ―²―Ü―É ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Μ–Α–≤–Κ–Β, –Ψ―²–Φ–Β―Ä―è―è –Φ―É–Κ―É, –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ―è–Φ. –‰, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Κ–Η –Η ―É–Κ–Ψ―Ä―΄ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι, ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Β–Ι, –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―è–Ζ―΄–Κ–Α–Φ–Η.

–Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―É – –Ζ–Α «–û–¥―É», –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α II, –Κ―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –£―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ «–û–¥–Α» –≤ 1860-―Ö –≥–≥. –±―΄–Μ–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―¹–Β–Ϋ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –ê.–£. –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α.

–ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –ê.–£. –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Β–Μ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –ü–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö―É –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Κ―²–Ψ –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–≤–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α. –û–Ϋ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² – –≥–Μ–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–Φ―΄. –ë―΄–Μ –Ω–Ψ–Ω–Β―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –†―è–Ζ–Α–Ϋ–Η, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―è –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –¥―Ä., –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –±–Ψ–≥–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ―Ö―Ä–Α–Φ–Α–Φ.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Β–Ι. –Δ–Α–Κ, ―¹ 1884 –≥. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Β–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β.

–Γ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –≥―Ä–Α–≤―é―Ä–Α–Φ–Η –Η ―³–Α―Ä―³–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Η, –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Η. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ–Α 28 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1893 –≥. –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η ―¹–±―΄―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α–Φ.

–£ 1918 –≥. ―¹―΄–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η―é –≤ –†―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ö –¥–≤―É―Ö –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤ – –†–‰–ê–€–½ –Η –†–û–Ξ–€ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –‰.–ü. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Α. –ü―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η – –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄, –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –Ω–Ψ―¹―É–¥–Α, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι.

–€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –ê.–ê. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Π–ù–‰ –†–‰–ê–€–½

–ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η –Κ ―³–Ψ―²–Ψ:

- –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―Ä―è–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ―É–Ω–Β―Ü, –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨, –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 1882 –≥. –†–‰–ê–€–½

- –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨―é –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι. 1860–1880-–Β –≥–≥. –†–‰–ê–€–½

-

3-5. –ü―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –ê.–£. –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α: ―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä, –≤–Β–Β―Ä, ―à–Η―²–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α «–Ξ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥». –†–‰–ê–€–½

–Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β

–Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β